En 1909, en una expedición

previa a la que le haría ganar la posteridad, Shackleton ordenó dar media

vuelta cuando le faltaban relativamente pocos kilómetros para llegar a su meta:

el polo sur. Lo hizo por salvar la vida, la suya y la de sus hombres. Se

estaban quedando sin provisiones y tuvo que escoger entre la gloria de ser el

primer ser humano en pisar el polo sur o el honor de regresar con todos sus

hombres a salvo, entre la Historia o la grandeza silenciosa de saber renunciar

a tiempo. Aun y así, durante el camino de regreso estuvieron a punto de morir

de inanición.

The Southern Party | Foto de la expedición de Shackleton de 1909 en el barco Nimrod.

La dureza de las condiciones

que tuvieron que soportar es difícil de imaginar para cualquier persona que no

se haya alejado nunca de una carretera asfaltada o una buena pista forestal.

Frío extremo, hambre, sed y dolor embotan la mente hasta hacer desaparecer el

intelecto con el que estamos acostumbrados a identificarnos y al que hacemos

intermediar con el mundo en nuestro nombre. Una vez borrada del mapa la mente

ordenada y familiar y, en medio de un escenario natural inconmensurable y

absolutamente impasible ante el padecimiento humano, aflora a la superficie

nuestro auténtico valor, el material del que realmente estamos hechos.

Es probable que la mayoría de

nosotros nunca lo conozca, y seguramente está bien que así sea, pero Shackleton

y sus hombres no tuvieron tanta

suerte. En aquel viaje de vuelta, en el que les faltó poco para morir de

hambre, al borde de la congelación y seguramente de la locura, con los escasos

víveres racionados hasta las migajas, el propio Shackleton renunció un día a la

galleta que le correspondía en favor de uno de sus compañeros, que enfermo como

estaba sólo toleraba ese tipo de alimento.

El hombre no olvidó jamás

aquel gesto y estuvo dispuesto a acompañarlo en la expedición siguiente, en

1914, cuando el polo sur ya había sido hollado -por Amundsen en 1911- y el

objetivo de Shackleton era, si cabe, aún más ambicioso que en su expedición

anterior: atravesar caminando todo el continente helado. En esta nueva ocasión,

sin embargo, ni siquiera consiguieron llegar hasta el punto de tierra firme

donde tenían previsto iniciar la travesía de la Antártida: les detuvieron sus

hielos guardianes, a tan sólo un día de navegación de la costa donde iban a

desembarcar.

Mapa de la Antártida.

La banquisa atrapó el barco de

Shackleton en el mar de Weddell y cerró su zarpa sobre los veintiocho hombres

de la expedición condenándolos a unas bellas vacaciones primero en el páramo

helado y luego en la inhóspita Isla Elefante. Unas bellas vacaciones en el

infierno. Contra todo pronóstico, lograron conservar el grado de cordura

suficiente como para conseguir regresar a la civilización. Desde de un punto de

vista económico, la expedición fue un fracaso: costó mucho dinero y ni siquiera

consiguieron poner un pie en la costa antártica donde tenían previsto desembarcar.

Desde un punto de vista humano, fue un éxito rotundo: sobrevivieron todos, ni

uno sólo de aquellos hombres se quedó en el camino. Todos consiguieron regresar

a casa.

¿Cómo lo consiguieron? La respuesta se puede resumir

en un único gerundio: colaborando.

Aquel grupo de veintiocho

hombres eran una buena representación de la Humanidad, y por lo tanto eran un

grupo heterogéneo. En él había hombres listos, engreídos, fuertes y también

obtusos, humildes y débiles, y puede que más de uno fuera más de una de estas

cosas a la vez, si no todas. Al quedarse atrapados en el desierto blanco,

abandonados a su suerte, que no tenía visos de ser muy buena, ni la Naturaleza

clemente con ellos, sin esperanza alguna de rescate, amenazados por una muerte

horrible, hubiera sido fácil que se dejaran llevar por la desesperación.

Sin embargo, bajo el liderazgo

de Shackleton, mantuvieron la disciplina y no se hundieron en el pánico; a

pesar de la soledad, del hielo crujiente y del mar helado que les acechaba a

pocos metros bajo sus pies como un estómago hambriento supieron mantener sus

pequeñas ansias y ambiciones personales controladas y trabajar todos juntos en

pos de un objetivo común. Shackleton se propuso salvar a todos sus hombres; por

encima de todo no perder ni una vida humana.

A partir del momento en que

quedaron atrapados en el hielo, renunció a la misión original y se impuso una

nueva meta: no perder ni un sólo hombre en aquellos páramos inhumanos, que

todos y cada uno de los hombres que le habían acompañado regresaran sanos y

salvos a casa. No podía, no quería, no debía perder a nadie. Nadie era

sacrificable, nadie prescindible. Trabajarían todos codo con codo denodadamente

sin privilegios de rango ni de cuna y compartirían los víveres todo el tiempo

que hiciera falta porque todos estaban implicados en el mismo trabajo y en la

misma medida: sobrevivir. El plan inicial era aguantar hasta que el hielo se

licuara y el barco quedara libre, y los humanos con él.

Pero el hielo resultó ser una

bestia caprichosa. Mostró la misma cantidad de compasión por los parásitos

enganchados en su piel que muestran otras fuerzas de la Naturaleza: ninguna.

Resultó ser tan duro como la piedra y al mismo tiempo flexible como los

pulmones de una bestia antediluviana: respiraba, y se expandía y se contraía y

estrujaba sin miramientos todo lo que en él hubiera tenido la desgracia de

quedar atrapado. Aquel verano antártico fue frío y al hielo no le vino en gana

diluirse fácilmente en el mar y desaparecer. El barco no aguantó tantos meses

el abrazo de piedra. Acabaron perdiéndolo. El Endurance, el barco con el

que habían atravesado medio mundo, al final fue aplastado y devorado por el

hielo; perdieron buena parte de sus provisiones y enseres, esenciales muchos de

ellos, pero los humanos mismos no fueron destruidos: compartieron entre ellos

lo poco que les quedaba y lo poco que podían conseguir de un entorno que les

negaba la más mínima tregua.

Sí, hubo conatos de motín y

sí, hubo estallidos de locura absoluta, como cuando pisaron tierra firme por

fin después de un año y medio a merced de los caprichos del mar antártico y uno

de los marineros empezó a matar focas a hachazo limpio, sin parar, hasta que le

faltó el aliento. Uno podría pensar que por qué se va siempre antes la cordura

que el aliento pero es que no estamos hablando de perderse en el bosque de al

lado de casa a las cinco de la tarde, bien calzados, vestidos y a un tiro de

piedra de algún signo de civilización humana, así que pensemos un poco más e

intentemos imaginar la sensación de indefensión, el hambre, el sueño y el frío

constante, implacable, ineludible durante meses y meses inacabables y quizá

entonces comprendamos por qué la expedición de Shackleton fue un éxito: porque

hubo tensión y hubo locura, pero se impuso el trabajo en equipo y el compartir

sobre todas las circunstancias y ansias personales. Por eso sobrevivieron:

porque compartieron lo poco que tenían, ya fuera comida, bebida o fuerza de

trabajo.

Por supuesto que había hombres

que eran capaces de cazar más focas que otros, pero ¿de qué les hubiera servido

acumular carne de foca? O venderla por dinero futuro: ni siquiera sabían si

algún día serían rescatados. Cuando les toco remar durante días a treinta

grados bajo cero y las manos se les quedaban enganchadas a los remos, incluso

el caballero inglés que se negó a remar, por no ser propio de caballeros, por

no querer confundirse con la masa en aquella acción mecánica carente por

completo de gloria por ser imposible destacar en ella, estaba ansioso por hacer

algo por la comunidad, y lo hizo: se pasó toda la noche achicando agua para

evitar que el bote se hundiera, sin tregua ni descanso durante toda la noche,

horas y horas de frío, hambre, tinieblas y amenaza continua de morir ahogados

en un mar oscuro, lejos de cualquier sitio donde su familia hubiera podido

visitar una tumba o arrojar unas flores, pues ni siquiera ellos sabían bien

dónde estaban, y aunque lo hubieran sabido el silencio hubiera sellado para

siempre sus labios si aquel caballero inglés hubiera dicho: estoy cansado, y

hubiera dejado de achicar agua, o alguno de los remeros se hubiera dejado

llevar por el embriagador canto de las sirenas prometiéndole descanso y paz y

hubiera dejado de bogar con todas sus fuerzas, escasas, pero decisivas.

Decisivo, quizá, será en

nuestra supervivencia ensanchar nuestra percepción más allá de nuestro propio

estómago y descubrir motivos para desear firmemente la supervivencia de todos,

con la misma intensidad que si la pérdida de un sólo hombre significara el

fracaso de la expedición entera.

¿Para qué sirve el teorema de

Pitágoras?, preguntan los estudiantes de secundaria. ¿Para qué sirve estudiar

durante años Biología, Física y Matemáticas si aparentemente es más útil saber

conducir un coche, o conocer de memoria la alineación de la selección de fútbol

en el último partido? Me gustaría decir que no sirve para nada: que es

meramente una cuestión de estética, y entregarme a ella como lo que soy: un ser

humano, no un chimpancé ni un bonobo. Pero mentiría. Es útil. Tiene un uso

concreto y pragmático, además de inaplazable e imprescindible: la

supervivencia. Aprender a conducir está bien para autotransportarse de un sitio

a otro sin consumir un tiempo excesivo, pero para sobrevivir es mejor aprender

astronomía. Comprender que vivimos en un planeta diminuto a merced de las

fuerzas irracionales del Cosmos sirve para descubrir cuál es nuestra auténtica

posición aquí y ahora: la misma que sufrieron Shackleton y sus hombres a merced

del océano antártico. Aprender qué es un planeta, qué una estrella y cuál es

nuestra relación con estas cosas sirve para saber quiénes somos realmente.

No somos más que polizones en

una patera.

La hemos llamado Tierra y

creemos que es enorme, inagotable, indestructible, pero sólo porque nuestra

visión es estrecha y miope. En realidad es diminuta, tan pequeña y frágil como

el Endurance de Shackleton… no, en realidad mucho más frágil: más frágil

incluso que los botes con los que su expedición se enfrentó al ignoto océano

cuando la banquisa por fin se abrió y no tuvieron más remedio que intentar

ganar tierra firme a fuerza de remo.

Ahí vamos nosotros: montados

en un bote que no es más que una patera que no nos pertenece, surcando a más de

cien mil kilómetros por hora un océano aún mayor que el que tuvo que sufrir la

expedición antártica, un océano en el que se desencadenan fuerzas que

desintegran estrellas con la misma facilidad con que el hielo desintegró el

navío de Shackleton. Puede que tengamos una sensación de seguridad y de

abundancia, pero no es más que una ilusión mental de la misma forma que un

espejismo es una ilusión óptica. Piensen en ello: si el Sol fuera una esfera de

un metro de diámetro entonces la Tierra no sería más que un garbanzo situado a

unos cien metros de distancia.

En esta misma proporción, la

troposfera, la capa inferior de la atmósfera, donde los seres humanos

desarrollamos nuestras actividades cotidianas -excepto los astronautas- tendría

apenas una centésima de milímetro. Podríamos creer que esta centésima de

milímetro se corresponde en la realidad a muchos kilómetros de cálida atmósfera

que nos arropa y nos protege del yermo vacío interplanetario, pero nos

equivocaríamos. La troposfera sólo tiene unos quince kilómetros en su zona de

mayor espesor, el ecuador, y la zona habitable no es más que la mitad de ese

espesor, siendo generosos, porque aún nadie ha conseguido habitar en la cima de

las cumbres más altas del planeta: bastaría un suspiro cósmico para diluirla en

el espacio; bastaría un paseo en vertical de poco más de una hora para salir de

la zona habitable. ¿Quién no ha dado alguna vez en su vida un paseo de una hora

y pico? Eso es lo que nos separa de la muerte: no cientos de kilómetros de

cálida atmósfera, no una muralla infranqueable, sino un mero paseo primaveral

de poco más de una hora.

La patera cósmica. | Esta fotografía fue tomada por la sonda Voyager 1

en el año 1990 cuando había completado su misión principal y se encontraba a

una distancia de 6000 millones de km del Sol. En ella se puede observar nuestro

planeta Tierra: es el puntito diminuto, apenas distinguible, más o menos a

media altura y desplazado hacia la derecha. Los rayos de luz son artefactos

debidos a la óptica: luz solar refractada por el objetivo -es el mismo problema

al que se enfrentan los aficionados a la fotografía que quieren hacer fotos del

cielo con grandes angulares o con teleobjetivos que apunten a zonas demasiado

cercanas al Sol.

Piensen en lo diminuta que es

la Tierra y lo inmenso que es el océano en el que navega, piensen en todas las

extinciones masivas que ha habido desde que se formó nuestro planeta, en los

cataclismos que lo han golpeado sin piedad, en las fuerzas que lo han sacudido

en más de una ocasión procedentes del Sol o del espacio profundo. Miren la

superficie de la Luna o los restos de cualquier explosión de supernova y verán

las letras con las que el Universo forja la Historia, las cicatrices de la

fragua cósmica.

¿Aún se sienten seguros? ¿Aún

creen en sus pequeñas cosas, en su rutina, en la panadería de al lado de casa?

¿Aún no conciben a la Humanidad entera enfrascada en una gigantesca labor de

supervivencia cósmica? Quizá deberían saber más sobre dinosaurios y menos sobre

economía, más sobre Shackleton y menos sobre Merkel. Quizá deberían conocer a

Musa. Quizá ni siquiera conocer a Musa consiguiera hacerles comprender que

vamos todos a la deriva en la misma patera. Quizá los leñadores de focas y las

personas listas que negocian con su carne sean ya mayoría y la Humanidad esté

ya irremediablemente perdida.

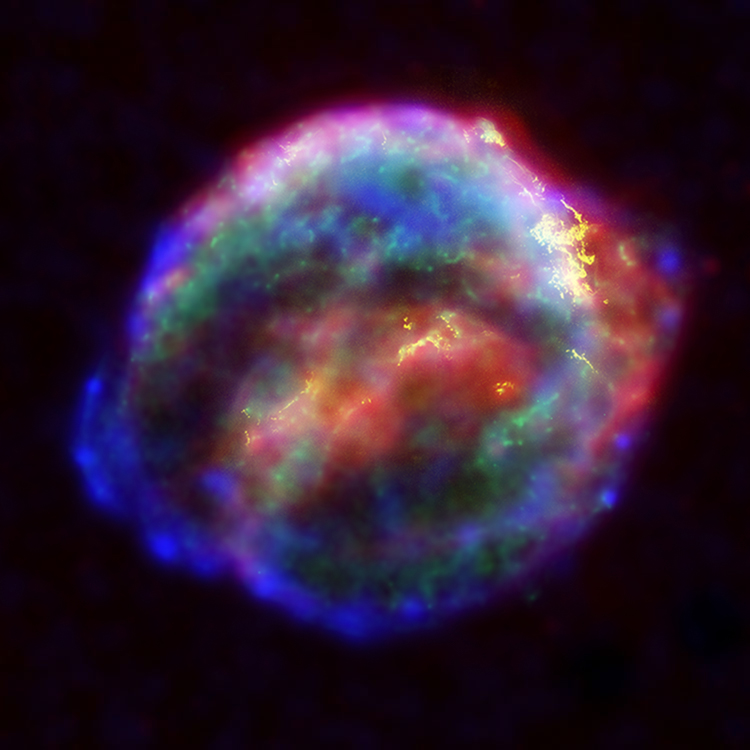

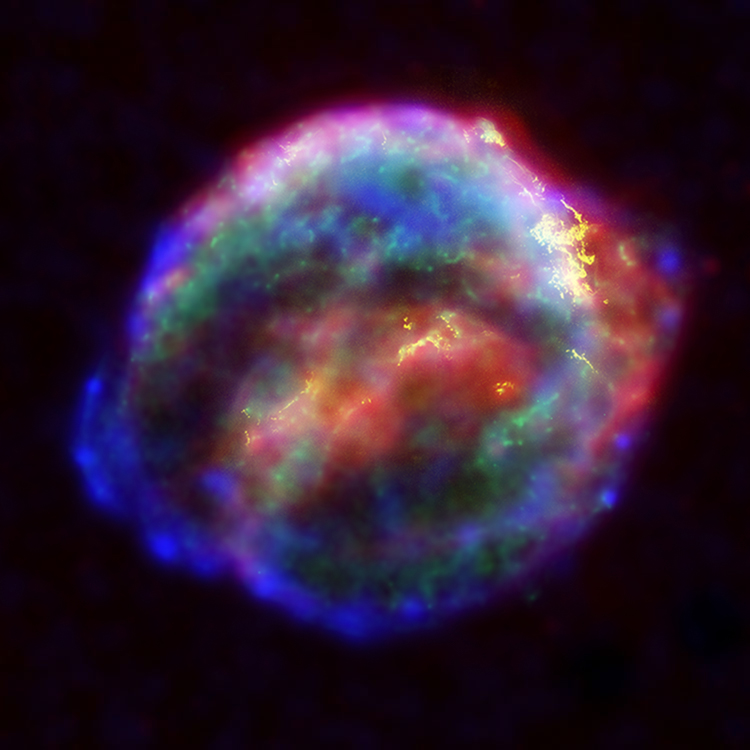

Supernova |

Una supernova es un proceso estelar extremadamente violento durante el cual la

mayor parte del material que compone una estrella es expulsado de forma

explosiva hacia el medio interestelar. Durante el proceso la estrella puede

resultar totalmente destruida o puede quedar un pequeño resto en forma de

estrella de neutrones o, en casos muy especiales, un agujero negro. La mayor

parte del material que formaba la estrella se expande en forma de gas y polvo

por el espacio hasta diluirse, al cabo de millones de años, en el medio

interestelar. Esta expansión puede catalizar la formación de otros sistemas

estelares, que serán enriquecidos con elementos químicos pesados provenientes

de la estrella que ha explotado - elementos como el carbono, el nitrógeno, el

hierro y todos los demás-. Cuando hablamos de remanente de supernova nos

referimos a estas nubes de gas y polvo en expansión. En la imagen podemos ver

la correspondiente a la supernova observada por Kepler en 1604. La imagen es en

realidad una composición realizada a partir de fotos tomadas por tres

telescopios diferentes: las zonas azules y verdes corresponden a rayos X

registrados por el observatorio orbital Chandra, las zonas amarillas

corresponden a la parte visible, registrada por el telescopio espacial Hubble,

y la zona roja corresponde al infrarrojo, registrado por el telescopio espacial

Spitzer.

Musa llegó a este rincón del

diminuto mundo que habitamos en patera. Conoce lo que es el mar y lo

que es el miedo. También sabe lo que es el hambre y lo que es echar de menos a

una madre y a una esposa. Tiene tantos años como hombres fueron en la

expedición de Shackleton y sin embargo llora como un niño cuando se sienta con

nosotros y le preguntamos si no sabía que aquí no había trabajo. Llora en

silencio, conteniendo las lágrimas, humillado. No quiere llorar. Quiere

trabajar. Pero no hay trabajo. Le han engañado. Es de Senegal. Vive en la

calle, en Lleida, y se jugó la vida por un sueño. Otros se hipotecan. Depende

de dónde te haya tocado nacer, por azar y sin que mérito o cualidad alguna

tengan nada que ver en ello.

- ¿Me hablas? -pregunta a mi

compañera mientras yo pago los cafés en el interior del local.

- ¿Cómo? ¿Que yo te hable?

-responde mi compañera desconcertada. Y al ver que el chico negro que se ha

plantado ante ella, subido en una bicicleta cochambrosa, mira nuestras mochilas

y bolsos, repartidos entre una silla y la mesa donde hemos tomado algo, añade:

No me quites nada, por favor. Estoy en paro, no tengo trabajo, y mi pareja

tampoco.

El chico niega con la cabeza,

lentamente.

- ¿Tienes dinero? -dice.

Ahora es ella quien niega con

la cabeza.

- Mi pareja -murmura-, está

dentro, ahora saldrá.

Y él baja de la bicicleta y se

sienta. Y así le veo yo al salir: sentado a la mesa, enfrente de Eugènia,

derrotado, sucio y con pantalones vaqueros rotos sin necesidad de haber sido

diseñados.

Hablamos. Está esperando

papeles: quiere volver, pero hasta conseguirlos aún le quedan muchas noches de

dormir en la calle. Mucha incertidumbre, frío. Hambre.

Le damos para un bocadillo y

para que llame a su madre, en Senegal. Le pregunto su nombre. Musa. Le deseamos

suerte. Maldita sea. Hay que salvar a este hombre. A todos los hombres. Ni un

solo hombre más podemos perder víctima del hambre o de la desesperación, ni uno

más, maldita sea. Me gustaría poder decirle algo más pero yo sólo sé

astronomía: no tengo mapas, ni brújulas, no sé trazar una ruta de un punto a

otro punto. Soy un inútil como navegante. Europa es peor que el Ártico o el

Antártico: aquí no hay rutas, no hay caminos, no hay instrucciones de uso, a

pesar de todos los semáforos y de todas las panaderías. El asfalto es una

película de hidrocarburos que nos protege de la fuerza de la Naturaleza, como

si fuéramos ensaladas protegidas por plástico. Nos atonta. En realidad bogamos

en medio de la banquisa, atravesamos la noche con las manos pegadas a los

remos, al borde de la inanición, titiritando de frío en cuanto nos damos cuenta

de dónde estamos. Todos. ¿Creéis inútil o superflua vuestra existencia, vuestro

trabajo? Pues no lo es: no podemos permitirnos el lujo de perder la fuerza de

un sólo ser humano. ¿Creéis estar a salvo? Cerrad cualquier resquicio a la

esperanza. La nave es frágil y el océano infinito. Cuanto más oscura sea la

noche y más frío haga, más se exigirá a nuestros extenuados corazones. Si

queréis sobrevivir, seguid bogando sin parar y repartid entre todos el poco pan

que podáis tener escondido entre vuestras ropas congeladas, ya sea cereal o

simple conocimiento.

NOTAS:

Me gustaría señalar que Musa es un personaje real, no un artificio

literario: el encuentro en la cafetería ocurrió realmente y transcurrió muy

aproximadamente tal y como se narra unas líneas más arriba. Además, quisiera

añadir algunos comentarios más con la intención de aportar una serie de datos

que juzgo de interés.

Al final del primer párrafo de este artículo, me hubiera gustado poder

escribir: “ni uno sólo de aquellos hombres que habían contestado a la más

osada oferta de trabajo de toda la historia de la Humanidad” pero, en honor a

la verdad, hay que decir que el anuncio atribuido habitualmente a Shackleton

para enrolar hombres en su expedición de 1914 quizá no fue publicado nunca por

Shackleton. Sí anunció éste su expedición en los periódicos de la época pero no

hay pruebas concluyentes de que fuera con el texto que generalmente se le

atribuye, más bien hay indicios en sentido contrario.

Respecto a la velocidad con que se mueve el planeta Tierra alrededor

del Sol, se puede calcular de una forma sencilla si aproximamos la órbita

elíptica por una órbita circular -esto se puede hacer sin cometer un error

demasiado grande para nuestros propósitos porque la excentricidad es muy

pequeña-, consideramos que la distancia que separa el Sol de la Tierra es de

unos 150 millones de kilómetros y tenemos en cuenta que la longitud de una

circunferencia es de dos veces su radio por el número pi y que la Tierra tarda

365 días -aproximadamente- en recorrer esta distancia. El propio lector puede

hacer el cálculo, siempre y cuando no olvide que el espacio es igual a la

velocidad por el tiempo -en un movimiento uniforme, el de la Tierra alrededor

del Sol en realidad no lo es, pero se desvía poco y podemos hacernos una idea

muy aproximada de la magnitud de su velocidad siguiendo estas sencillas

reglas.

Así mismo, antes de acabar, me gustaría mencionar el artículo de

Michael Tomasello Collaboration encourages equal sharing in children but

not chimpanzees – La colaboración estimula un reparto equitativo en

niños pero no en chimpancés- publicado en 2011 en el número 476 de la

revista Nature (aquí el pdf).

Para este artículo, Tomasello y su equipo contrastaron el comportamiento de un

grupo de niños con el de un grupo de chimpancés. Según explican en su estudio,

el hecho de haber colaborado en una misma labor, provocó un aumento en la

probabilidad de que los niños compartieran sus recursos de forma equitativa.

Los chimpancés estudiados, en cambio, compartían sus recursos con sus

compañeros con una probabilidad independiente de si previamente habían

colaborado o no en alguna tarea. Tomasello comenta los resultados de este

experimento en una entrevista en el diario La Vanguardia del día 5 de

julio de 2012 y desde su propia página web se puede acceder a más artículos y

otras fuentes bibliográficas.

Un último comentario antes de acabar. A lo largo de este artículo,

puede que algunos lectores, quizá los más escépticos o, simplemente, los más

ilustrados, hayan pensado en la famosa sentencia Homo homini lupus,

popularizada por Thomas Hobbes a partir de un texto de Plauto y utilizada por

muchas personas para sintetizar toda la depredación de la que es capaz el ser

humano contra el propio ser humano; y ahora, en las últimas líneas del mismo,

quizá sigan teniéndola en mente por encima de cualquier otra consideración,

igual que un eco lapidario e imborrable de todos los horrores de esta época.

Como réplica y último recurso, y también broche final, y porque me niego a

tirar la toalla de la misma forma que los hombres de Shackleton se negaban a

dejar de remar a pesar del frío, no puedo resistir la tentación de acabar

citando a otro filósofo: Emilio Lledó, niño superviviente de la guerra civil

española y actualmente catedrático emérito de Filosofía de la UNED. Este es el

enlace de la entrevista que le hicieron

en el programa Singulars el 19 de junio de 2012 -es en el minuto 37

donde habla de la sentencia anterior y da su opinión sobre ella pero, en

realidad, la entrevista entera no tiene desperdicio.